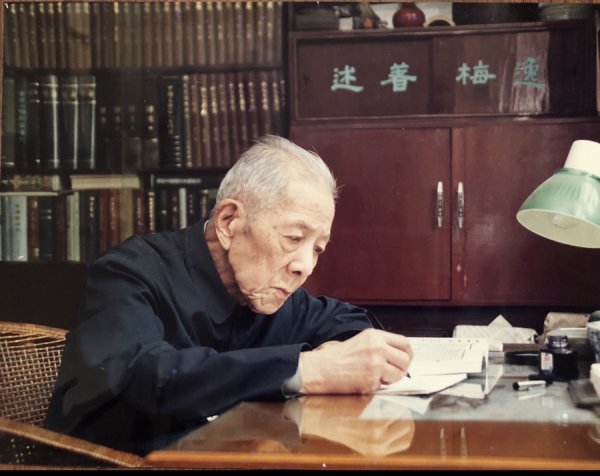

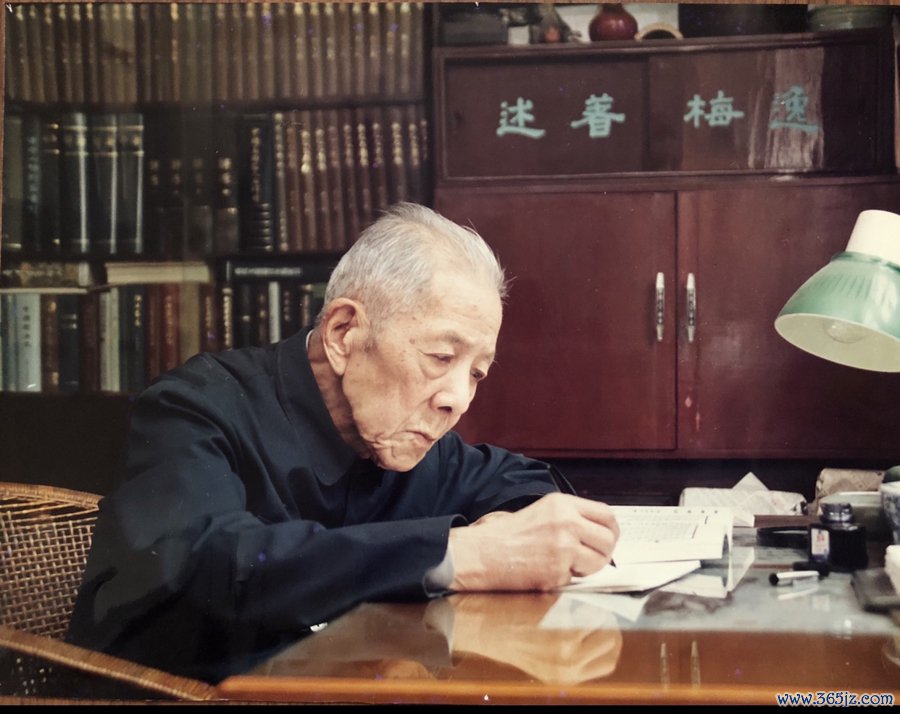

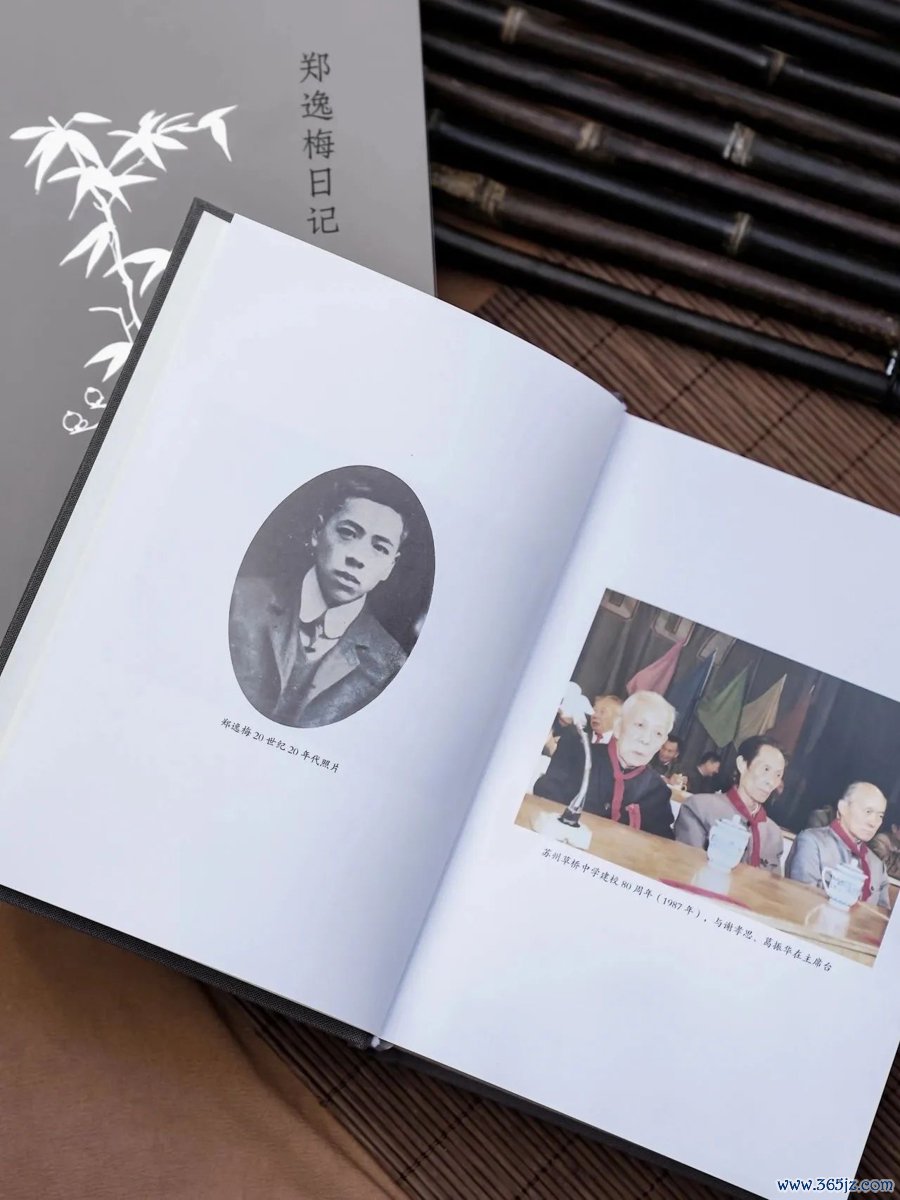

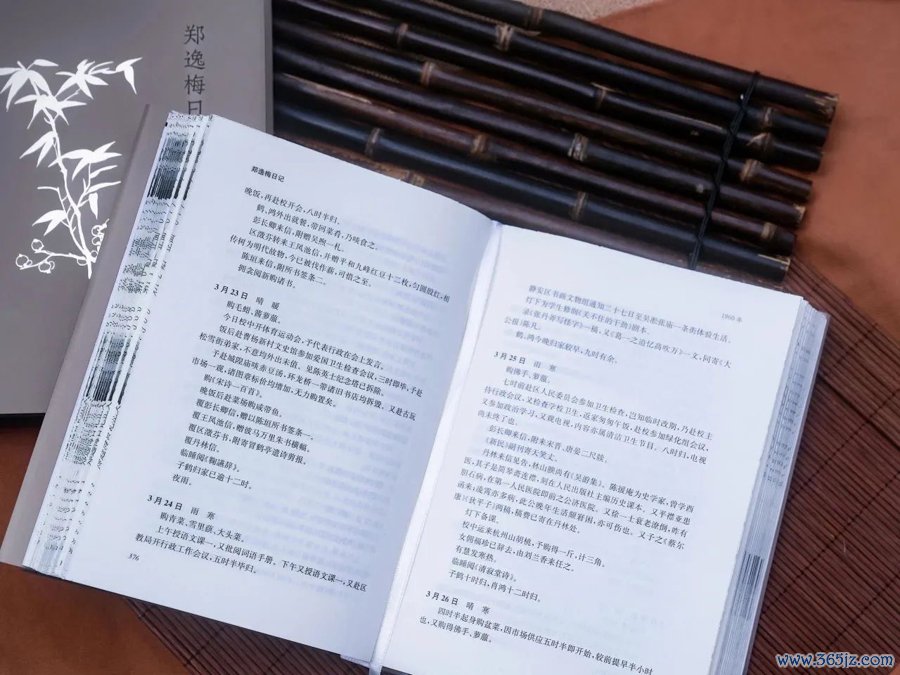

在近当代中国文学界,拿起郑逸梅先生,可谓无东说念主不晓。他以一支笔书写了半个多世纪的文化风浪。这位文史逸事群众,被誉为民国报刊界的“补白大王”。他与文史界群众、字画名家来回极深,八旬乐龄时被聘为上海市文史商榷馆馆员,有生之年仍著书立说。今天在上海书展首发的《郑逸梅日志》为初次全面网罗整理这位文学界群众的私东说念主挂牵碎屑。“日志”由郑先生孙女郑有慧提供,上海藏书楼参考馆员祝淳翔用心整理。日志本领跨度1953—1985年(1953.12—1954.10,1955.8—1956.4,1960.1—1961.2,1981.7—1982.10,1985.3—1986.2),除日志外,另有公开出书的通常日志的文字(散文、笔记之类,1927—1929年)以相配自订年表,是祝淳翔从史料堆中的偶得,这些文字勾画出了一部充满细节与关注的文化史料。

郑逸梅

郑逸梅

郑有慧与祖父共同生活了近38年,这次出书的日志始于1953年,正是她出身的年份,因此日志中纪录了很多干系有慧的趣事:“购一小玻璃红灯点烛给有慧玩,倏得破灭。”“有慧以予小锁暗掷榻隙,取不到,乃拆榻,手续甚烦,予愤怒。”“抱有慧”“午夜有慧大哭,予起视之”……在郑有慧的挂牵中,祖父笔耕不辍,晚年在“尊重学问、尊重东说念主才”的春风中,老东说念主家日写数千字,1980年至1992年离世的12年间,共出书各样单行本(套)27本,报刊杂志撰写文字共约500万字之多。其文风私有,口语间以文言,文字卷舒之中,情面练达之处,齐能和会学问性与道感性。多半的东说念主物列传、名东说念主遗闻、文史逸事齐在郑逸梅的笔下鲜嫩流淌。

“祖父拿了一把有章太炎字的扇子到吴湖帆家,吴湖帆看到一面是章太炎写的字,就说,你这个空缺,我来给你填,但此时扇子如故穿在了扇骨上,但吴湖帆画技高妙,照旧在上头画了一枝绿梅。”郑有慧说。

1992年2月,郑逸梅和郑有慧采纳采访中,同庚7月,郑逸梅离世

1992年2月,郑逸梅和郑有慧采纳采访中,同庚7月,郑逸梅离世

“祖父的写稿活命长达80年,他把买书、写书、写稿看成人命的一部分,高出意思意思,又豁达通透。他逐日7点即起,洗漱吃早饭,8点半运转埋首文案,一又友来访小叙移时,倏得重回纸笔寰宇。午后亦不作歇息。从上世纪七十年代初至九十年代初,二十年中新一又雅故成群结队,登门请问,聊天、题词、写序……他将所见所闻,所想所感,系数倾注笔端,积攒的第一手而已,让他在电脑尚不进步的上世纪八十年代,成为很多记者剪辑的‘电脑’。”

1981年,上海东说念主民出书社出书的《南社丛谈》有54万多字,郑逸梅全用文稿纸写就。书出书后,剪辑登门把手稿都还给了他,郑逸梅就把这本手稿捐给了刚刚树立的上海藏书楼名东说念主手稿馆。再到其后,郑逸梅的文字就迟缓写在平素答复纸上,95岁那年,资格了一次小中风,他依然坚握写稿。“有本领,有一条条横线作念阻扰的答复纸上,他写着写着倾斜了,出书社会请专东说念主为他誊写。”郑有慧回忆说。

写日志是郑逸梅雷打不动的风气,晚饭后念书半小时,之后即是他的日志本领。郑逸梅也曾这么标明对日志的作风:“日志作为文学之一,信笔所至,什么都不错述写进去,成为最敷衍最摆脱最恢弘最率确切一种文学,是值得刺概念。”上世纪五六十年代的日志,他都用羊毫写就,羊毫需要磨墨,为省时惜物,写完他就套上铜笔套,使墨汁三五日不干,次日提笔可续。

郑有慧从小随同在祖父身边,家和祖父的居所仅三站公交车之遥。只好祖父去福州路买书,总会带一两包蜜饯给喜欢的孙女,大开白色的三角纸包,内部有糖冬瓜偶然萝卜条,“小本领祖父买什么书咱们不懂,咱们只铭刻只好他买书追想,总会有可口的,咱们就绕着他转。晚上我坐在他老东说念主家的膝盖上,听他细细进展书里的故事,那是老东说念主家最兴奋的本领。”

祖父郑逸梅留住的日志与手稿装满了几个纸板箱,被郑有慧视作至宝,几番搬家转折,长期可贵在身边,不曾舍去。这些被用心看管的文字,在时光流转中,以特有的“纸短”,深情填补了咱们了解郑逸梅先生东说念主生轨迹与精神寰宇的诸多空缺。